Le 2 décembre 1804 (11 Frimaire An XIII selon le calendrier républicain), Napoléon Bonaparte est sacré empereur des Français dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence du pape Pie VII.

Natif de Corse et simple général de la Révolution française, à peine âgé de 35 ans, il reconstitue à son profit l'Empire de Charlemagne !

Beaucoup de Français se plient à ce surprenant archaïsme.

Ils y voient le moyen d'empêcher à tout jamais le retour de l'ancienne dynastie des Capétiens.

Parmi ces Français qui craignent la restauration de l'Ancien Régime figurent les anciens députés de la Convention qui ont condamné à mort le roi Louis XVI et tous ceux qui ont acheté des biens nationaux ou se sont enrichis pendant la Révolution.

Le sacre leur offrira un répit de dix ans avant le retour de la monarchie.

De la Révolution à l'Empire.

Le 25 mars 1802, à Amiens, l'Angleterre et la France ont signé un traité de paix qui met un point final à la deuxième coalition européenne contre la France.

Napoléon Bonaparte, qui gouverne la France en dictateur avec le titre de Premier Consul, profite de la paix retrouvée pour affermir son pouvoir à l'intérieur comme à l'extérieur.

Il conclut avec le pape un concordat qui rétablit la paix religieuse à l'intérieur.

Il consolide les conquêtes de la France sur la rive gauche du Rhin et resserre les liens avec les petits États d'Allemagne et la Suisse. Il se fait aussi attribuer le Consulat à vie.

Mais l'opposition royaliste ne désarme pas pour autant, en faisant exécuter le jeune duc d'Enghien sans motif sérieux, Bonaparte terrorise celle-ci et rassure les anciens révolutionnaires.

La bourgeoisie, qu'inquiète la menace d'une restauration royaliste, adresse au Premier Consul des pétitions en vue d'instaurer l'hérédité dans sa famille comme garantie contre le retour des Bourbons.

C'est ainsi que, par le sénatus-consulte du 28 floréal An XII (18 mai 1804), le Sénat déclare :

«Article premier.

Le gouvernement de la République est confié à un empereur, qui prend le titre d'Empereur des Français.

La justice se rend, au nom de l'empereur, par les officiers qu'il institue.

«Article 2.

Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la République, est empereur des Français.

«Article 3.

La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

«Article 4.

Napoléon Bonaparte peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfants mâles au moment de l'adoption.»

Ce texte curieux, aussi appelé «Constitution de l'An XII», institue une monarchie sans abolir formellement la République.

En ressortant des archives le vieux titre d'empereur, qui renvoie à Charlemagne et à la Rome antique, il évite celui de roi, qui suscite la répulsion chez nombre d'anciens révolutionnaires.

Mais il maintient dans le flou la procédure de succession héréditaire, qui ne laisse pas d'être compliquée.

Napoléon s'en accommode car son épouse Joséphine (41 ans) l'a convaincu de sa stérilité... Il divorcera cinq ans plus tard, le 15 décembre 1809, dès qu'il aura eu la preuve du contraire, et épousera l'archiduchesse Marie-Louise (18 ans).

L'établissement de l'Empire coïncide avec le retour de la guerre. Celle-ci est déclarée trois jours plus tard, le 22 mai, à l'Angleterre.

La paix d'Amiens aura été une parenthèse juste propice à faire un empereur !

Une Cour de bric et de broc.

En attendant, dès le 19 mai 1804, Napoléon I°, empereur d'un jour, porte à la dignité de maréchal d'Empire 14 de ses généraux, dont Bernadotte, Lannes, Berthier, Murat,..., c'est la «distribution des Aigles».

Il reconstitue aussi dans son palais des Tuileries une cour à la façon de l'Ancien Régime, en octroyant des dignités ronflantes et des rentes généreuses à son entourage.

C'est ainsi que Lebrun est fait architrésorier, Louis-Philippe de Ségur, grand-maître de cérémonie, Cambacérès, archichancelier, Talleyrand, grand chambellan...

Il s'offre des insignes pour glorifier son règne : l'Aigle bien sûr et même l'abeille, vague réminiscence de l'époque de Clovis.

Ces initiatives s'ajoutant à la création de la Légion d'Honneur, deux ans plus tôt, témoignent de l'intention de l'empereur de forger une nouvelle noblesse en remplacement (ou en complément) de l'ancienne.

La «Constitution de l'An XII» est ratifiée par un plébiscite en novembre: 3.572.329 oui contre 2.579 non (rappelons que le scrutin n'est pas secret, les électeurs signant au choix le registre du oui ou celui du non).

Parmi les opposants les plus notoires figure Lazare Carnot, l'«organisateur de la victoire», resté fidèle à ses convictions républicaines.

Le pape réquisitionné.

Génie de la propagande et de la mise en scène, le nouvel empereur ne se contente pas d'une ratification de son titre par le peuple, il veut une onction religieuse pour s'aligner sur les autres empereurs du moment, le tsar de Russie et le chef du Saint Empire romain germanique, qui règne à Vienne, ainsi que pour se démarquer du prétendant des Bourbons, Louis XVIII, qui n'a pas encore reçu le sacre.

Pour le lieu, il songe à Aix-la-Chapelle, ancienne capitale de Charlemagne, désormais chef-lieu de département français, puis à Rome.

Finalement, il se rallie à Paris bien qu'il craigne les sautes d'humeur de ses habitants.

Plutôt que le Champ-de-Mars, encore palpitant des souvenirs de la Révolution, ou l'église Saint-Louis-des-Invalides, trop petite, il choisit la vénérable cathédrale Notre-Dame de Paris, l'empereur veut en faire le symbole de la réconciliation de la Nation avec son Histoire.

Foin d'un quelconque archevêque !, Napoléon exige rien moins qu'un sacre par le pape lui-même comme Charlemagne un millénaire plus tôt.

Pie VII (64 ans) hésite à se prêter à la mascarade, il s'y résout finalement avec l'espoir d'obtenir un arrangement sur les Articles organiques impunément ajoutés par Bonaparte au texte du concordat.

Partie de Rome le 2 novembre, l'escorte pontificale se fait dévaliser en route.

Le 25 novembre, enfin, Napoléon affecte de la croiser par hasard en forêt de Fontainebleau lors d'une chasse au cerf.

L'empereur salue le souverain pontife sans excès d'égards et lui fait un bout de conduite avant de le laisser poursuivre sa route jusqu'au Louvre, si l'on en croit l'écrivain Alfred de Vigny, Pie VII aurait alors murmuré, parlant de l'empereur : «Comediante, tragediante !»

La veille du sacre, Joséphine, qui veut éviter une répudiation, lui confesse qu'elle n'a été mariée que civilement à l'empereur.

Aussitôt, Pie VII fait réveiller l'empereur et impose au couple de régulariser son union devant Dieu, le mariage a lieu en catimini, sans témoins, dans la chapelle des Tuileries, pendant la nuit, en présence du cardinal Fesch, oncle de l'empereur.

En dépit de toutes les couleuvres avalées, le pape repartira bredouille, sans avoir rien obtenu de Napoléon, et les relations entre les deux hommes ne tarderont pas à se dégrader très vite...

Le sacre.

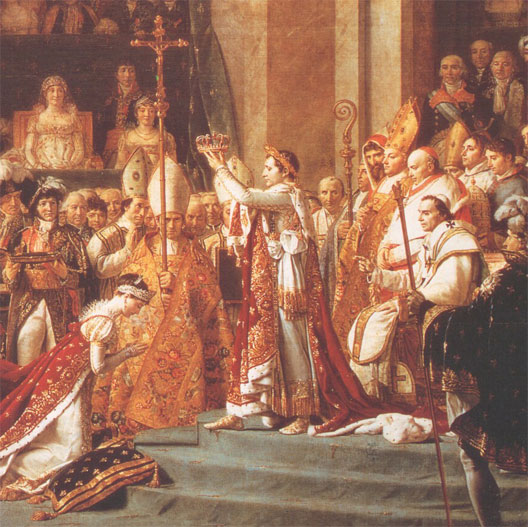

La cérémonie du sacre est ordonnancée par le peintre Jacques-Louis David (55 ans), adepte du néo-classicisme et du retour au style antique, député à la Convention et ami de Robespierre, il avait voté la mort du roi Louis XVI, rallié à Bonaparte, il devient le peintre officiel de l'Empire après l'avoir été de la Révolution.

Avec le peintre Jean-Baptiste Isabey, David conçoit des costumes chamarrés pour les parvenus et les rudes soldats devenus maréchaux d'Empire ou dignitaires qui doivent assister au sacre, l'empereur lui-même devra traîner un manteau de 22 mètres.

Dès le matin, à partir de 6 heures, les plus hauts gradés de l'armée et de la garde nationale, suivis des dignitaires, magistrats, sénateurs... commencent à se rendre à pied de la place Dauphine à Notre-Dame pour prendre leur place dans la nef.

Le pape, à son tour, se rend à la cathédrale, acclamé par la foule.

Puis vient le tour de Napoléon et Joséphine qui quittent en carrosse leur palais des Tuileries, leur convoi compte pas moins de 25 voitures. Il est accompagné de six régiments de cavalerie.

La cathédrale est comble, parmi les assistants du premier rang figurent beaucoup d'anciens révolutionnaires qui n'ont jamais caché leur athéisme militant.

Certains, comme Fouché, le ministre de la Police générale, se sont signalés pendant la Terreur dans des massacres ignobles d'ecclésiastiques et de religieux.

La cérémonie est quelque peu brouillonne et totalement dénuée de spiritualité et de recueillement, elle s'éternise pendant trois longues heures dans le froid vif de décembre.

Pïe VII donne l'onction à Napoléon et Joséphine, humectant d'huile sainte leur front et leurs deux mains, après la messe, il bénit les emblèmes impériaux : anneau, épée et manteau.

Le pape n'est pas au-dessus de l'empereur !, comme convenu avec le malheureux pape, Napoléon I° se couronne lui-même, debout, face à l'assistance, selon un rite carolingien, puis il couronne l'impératrice.

NB : Adolphe Thiers répandra plus tard la légende selon laquelle Napoléon, refusant d'être couronné par le pape, aurait saisi la couronne par surprise et l'aurait lui-même posée sur sa tête...

Le souverain pontife se retire dans la sacristie et, en son absence, le nouvel empereur prête serment sur l'Évangile (!) de préserver tous les acquis de la Révolution : «Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes de biens nationaux, de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi, de maintenir l'institution de la Légion d'honneur, de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français».

Tandis que le cortège, passablement soulagé, quitte la cathédrale, salué par cent un coups de canon, la fanfare militaire attaque un air canaille à la mode : «Jamais je n't'ai vu comme ça / Faire des bamboches...».

Cet imprévu de quelques instants est un pied de nez au caractère sacrilège de la cérémonie, ni chrétienne ni républicaine («une capucinade», disent les soldats de la Révolution)!

Inventaire.

Le peuple et l'armée considèrent le sacre sans enthousiasme ou avec ironie.

À part Londres, en guerre contre la France, toutes les capitales européennes reconnaissent à contrecoeur le titre impérial de Napoléon, y compris Saint-Pétersbourg (Russie) qui a pris le deuil après l'exécution du duc d'Enghien.

Notons que l'archiduc d'Autriche François II de Habsbourg-Lorraine (par ailleurs titulaire du Saint Empire romain germanique) a pris lui-même le titre d'empereur d'Autriche, sous le nom de François I°, pour se rehausser face au parvenu corse.

Parmi les oppositions les plus notables, relevons celle de Ludwig van Beethoven, enthousiasmé par la Révolution française et les succès du Premier Consul, le compositeur allemand a conçu en l'honneur de ce dernier la Symphonie Bonaparte.

Apprenant le sacre, il rebaptise de dépit son œuvre Symphonie héroïque. C'est sous ce nom qu'elle est aujourd'hui appréciée.

La suite montre que le sacre n'aura en rien servi à la stabilité du nouveau régime.

En 1812, pendant la campagne de Russie, le général Malet lance le bruit de la mort de l'empereur et tente de constituer un nouveau gouvernement sans que personne ne songe à remplacer Napoléon par le petit Roi de Rome, son fils.

Il nous reste du sacre une toile grandiose, au moins par ses dimensions (6 mètres sur 9).

Elle est l'œuvre du peintre David qui a reçu de l'empereur l'ordre de fixer pour l'éternité le souvenir de cet événement, tâche dont il s'est acquitté en prenant de grandes libertés avec la réalité, jusqu'à faire figurer au centre de la toile la mère de l'empereur qui avait préféré rester en Italie plutôt que d'assister au couronnement (elle en voulait à Napoléon de s'être brouillé avec son frère Lucien, absent lui aussi, de même que Jérôme) !

En voyant cette œuvre immense dans l'atelier du peintre, deux ans après le sacre, l'empereur aurait eu ces mots : «Que cela est grand ! Ce n'est pas une peinture : on marche dans ce tableau». La toile est aujourd'hui visible au Louvre.

Fabienne Manière.

Une semaine d'Histoire du 1° Décembre 2025 au 7 Décembre 2025 avec Herodote.net