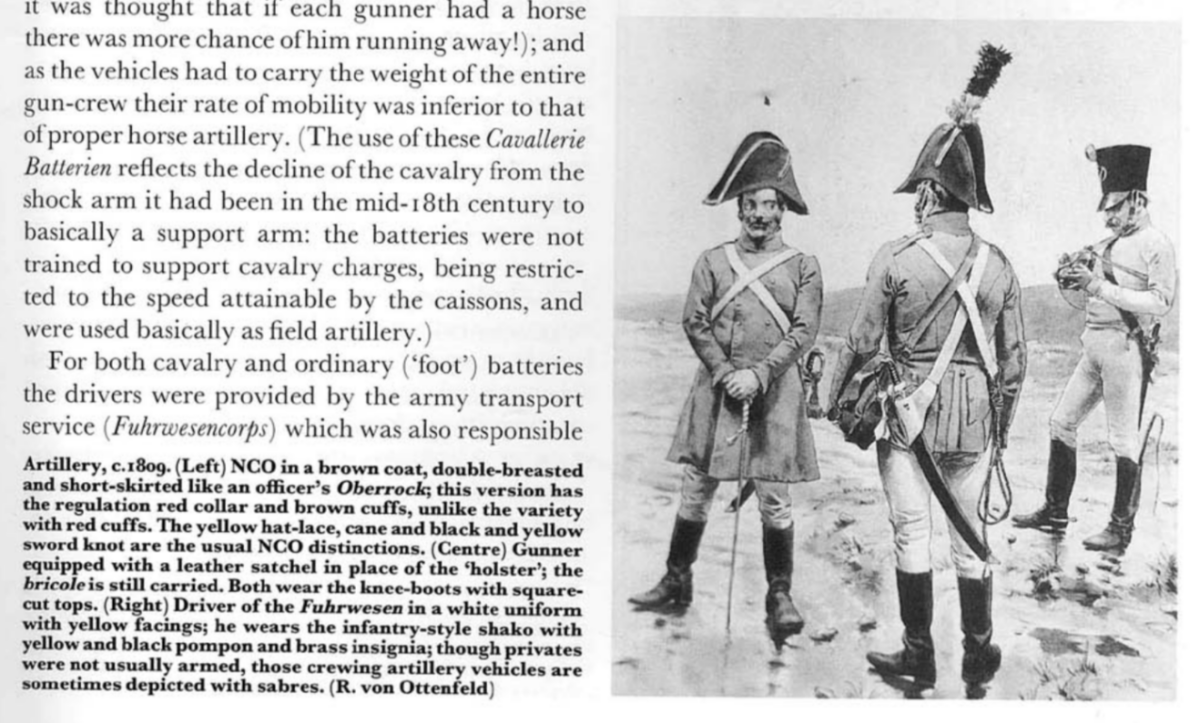

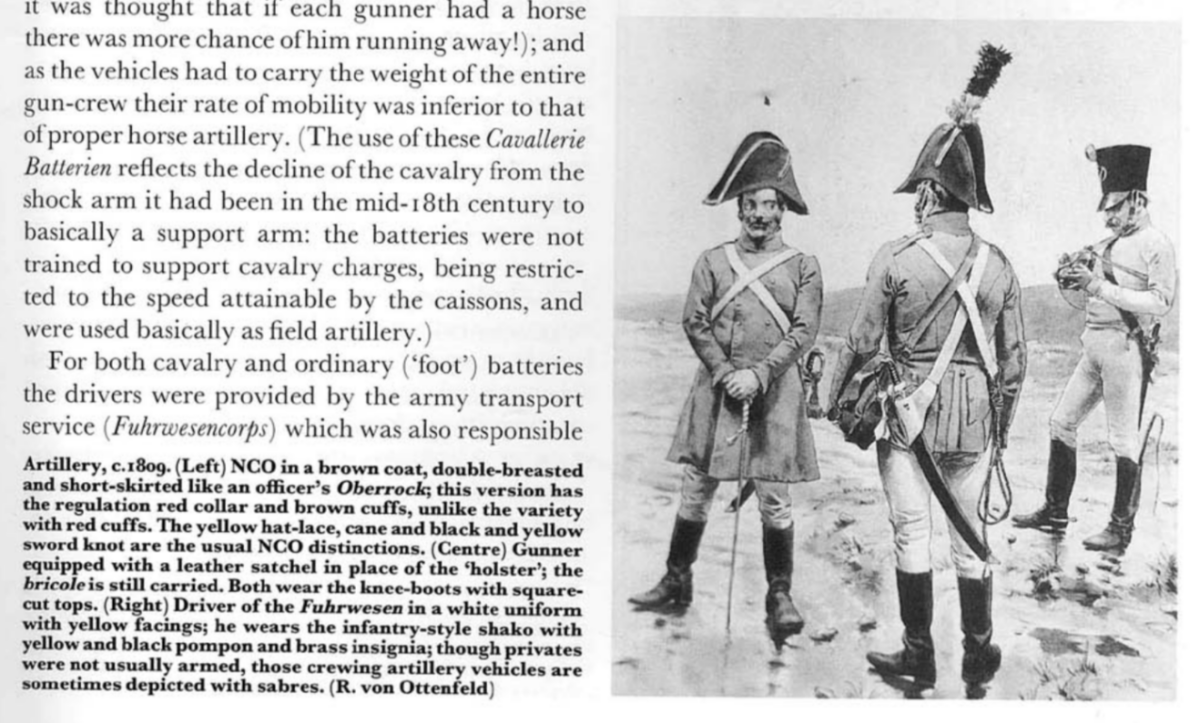

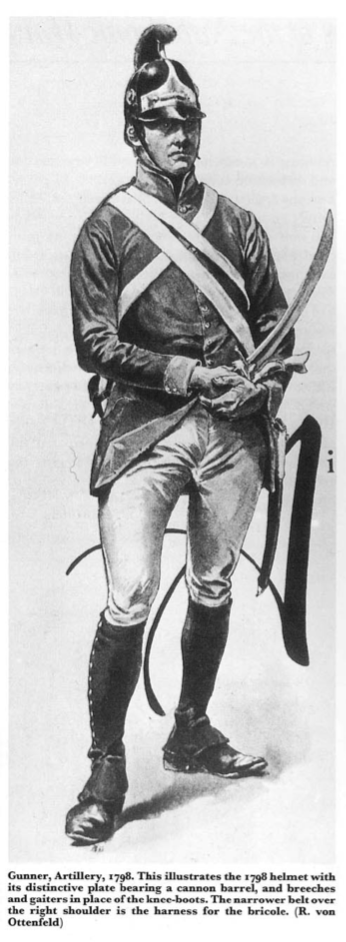

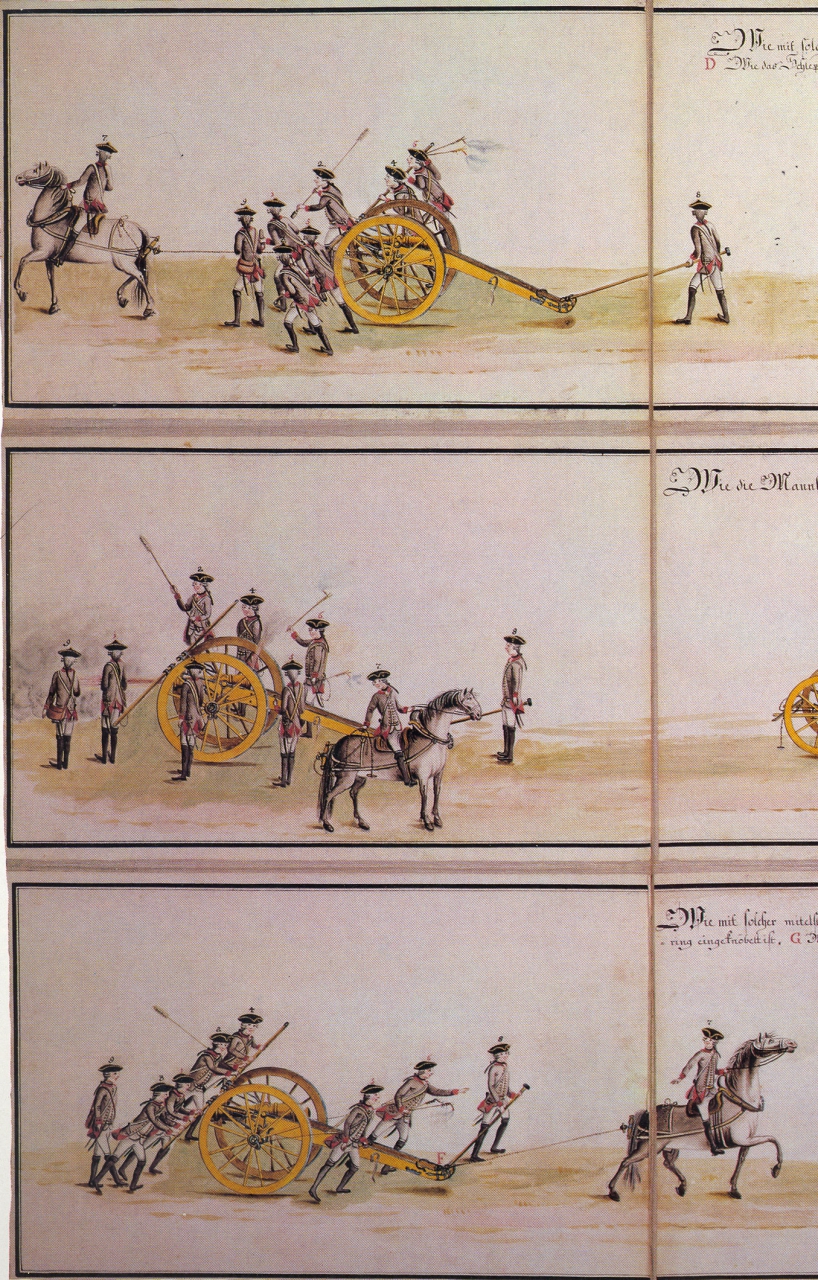

Artilleurs portant une bricole et/ou un harnais pour la bricole :

Artilleurs à la bricole :

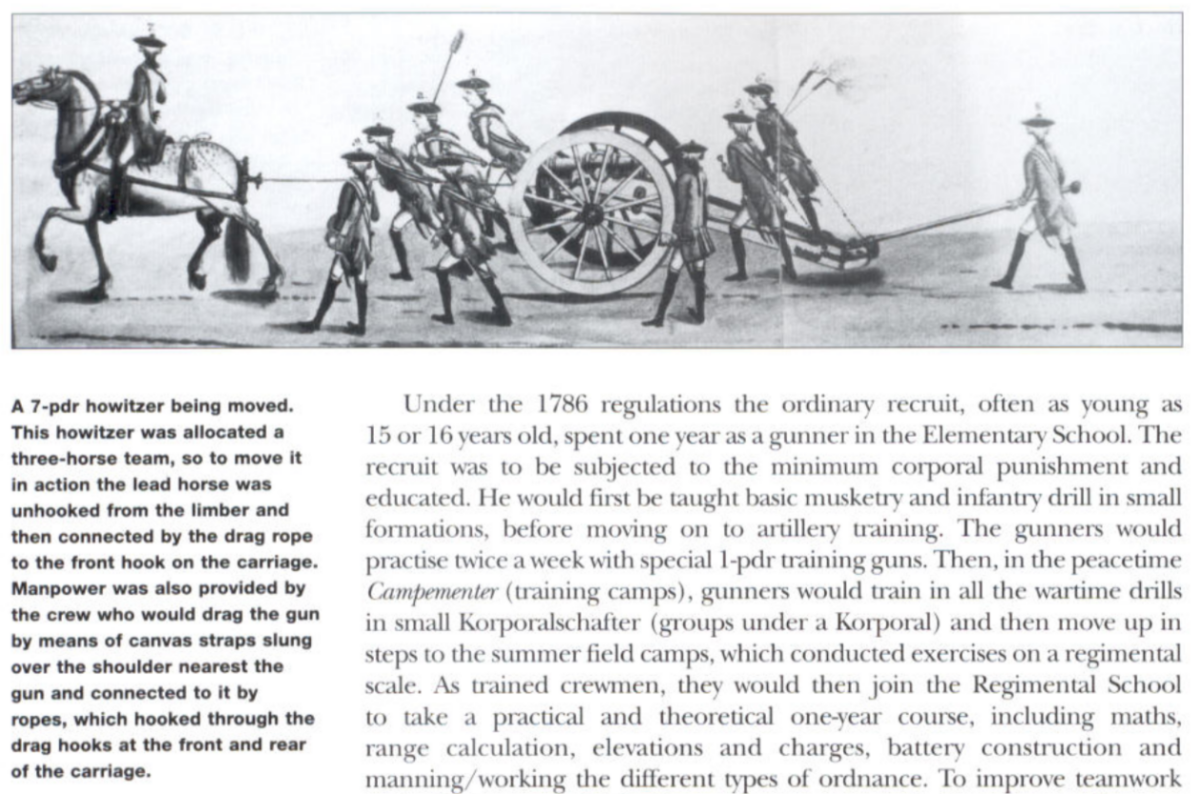

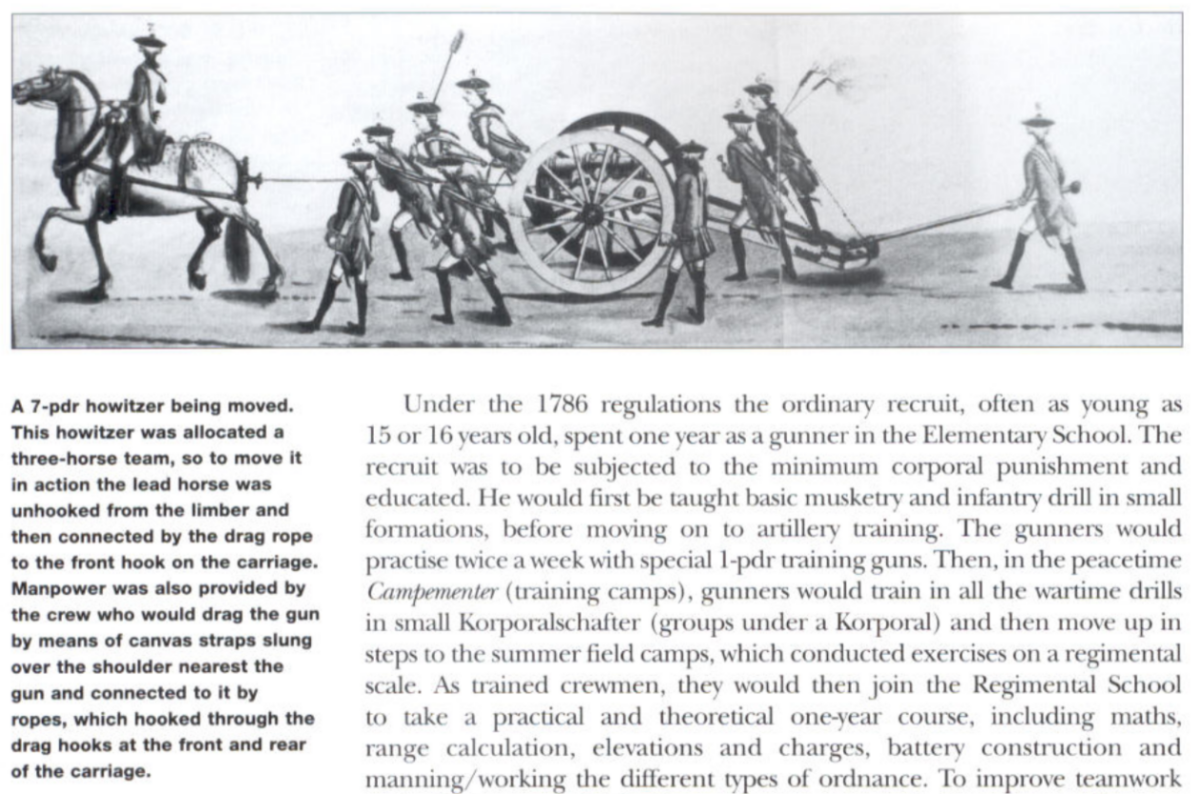

On voit bien que la crosse de l'affût est légèrement arrondie de plus un artilleur élève la crosse avec un « levier ».

Modérateur : Staff Forum

Les attelages appartenaient à des entrepreneurs qui payaient des charretiers pour conduire le matériel à la suite des armées (3).

Les pièces de chaque division étaient servies par une compagnie de canonniers qui suivaient à pied (1). Il était donc impossible d’utiliser la mobilité des pièces, puisque le personnel n’aurait pu les suivre aux vives allures. Quelquefois, « si les charretiers étaient de belle humeur », dit le général Susane, on pouvait « exécuter quelques évolutions à courte distance, au pas de course des canonniers ; mais la nécessité d’attendre ceux-ci devait imposer aux généraux l’obligation de n’entreprendre de semblables manœuvres qu’avec beaucoup de circonspection (2) ».

(3) Dans ces conditions, l’artillerie n’avait pas toujours cette mobilité qui lui est indispensable. « Chevaux et charretiers n’avançaient qu’avec une sage prudence » et dételaient à l’approche du terrain dangereux (Berger-Levrault, Dictionnaire militaire, Paris, 1898, Train d’artillerie).

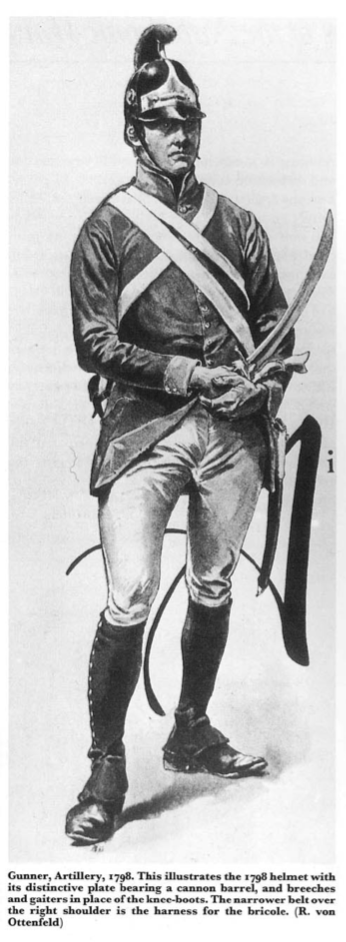

Les canonniers manœuvraient ensuite à la bricole (Instruction générale..., édit, de 1791, p. 55 ; édit, de l’an XII, même page ; Maréchal Marmont, Esprit des institutions militaires, 1845, p. 78; Général Foy, Histoire de la Guerre de la Péninsule, t. I, p. 123; Favé, Études , t. IV, P- 112). — Il y eut cependant des cas où les charretiers d’artillerie se comportèrent vaillamment, particulièrement sur les champs de bataille de Castiglione et d’Arcole (Lespinasse, Essai , p. 57, art. 488).

Pour l'anecdote, sachez que les Prussiens employèrent la bricole dès 1752, voir Ordnance Journal… Prussian Chambered Guns(1) Pour la manœuvre du canon, d’Urtubie renvoie à « l’Instruction que l’on vient de donner sur le service de toutes les bouches à feu » [Manuel de l’artilleur, édit. de l’an II (1793), p. 103, note]. — Il parut en effet en 1791 une Instruction générale sur le service de toutes les bouches à feu en usage dans l'artillerie ; en l’an II un Petit manuel du canonnier ou Instruction générale sur le service de toutes les bouches à feu. L’édition de l’an XII de l’Instruction générale reproduisit presque littéralement celle de 1791. Dans ces instructions on trouve peu de chose en dehors du service de la pièce isolée (ainsi p. 57, intervalle des pièces alignées en bataille, après avoir ôté les avant-trains).

C’est ce qui faisait dire à Gassendi (édit, de 1819, p. 970), que les manoeuvres de l’artillerie n’étaient déterminées par aucun règlement. Il indiquait donc seulement ce que l’on exécutait habituellement ; encore se gardait-il de s’engager dans un exposé bien compromettant :

« L’artillerie pied conserve ses pièces sur l’avant-train dans tous ses mouvements ; … l’artillerie à cheval met ses pièces à la prolonge aussitôt qu’elle est arrivée sur le terrain d’exercice ou de bataille ».

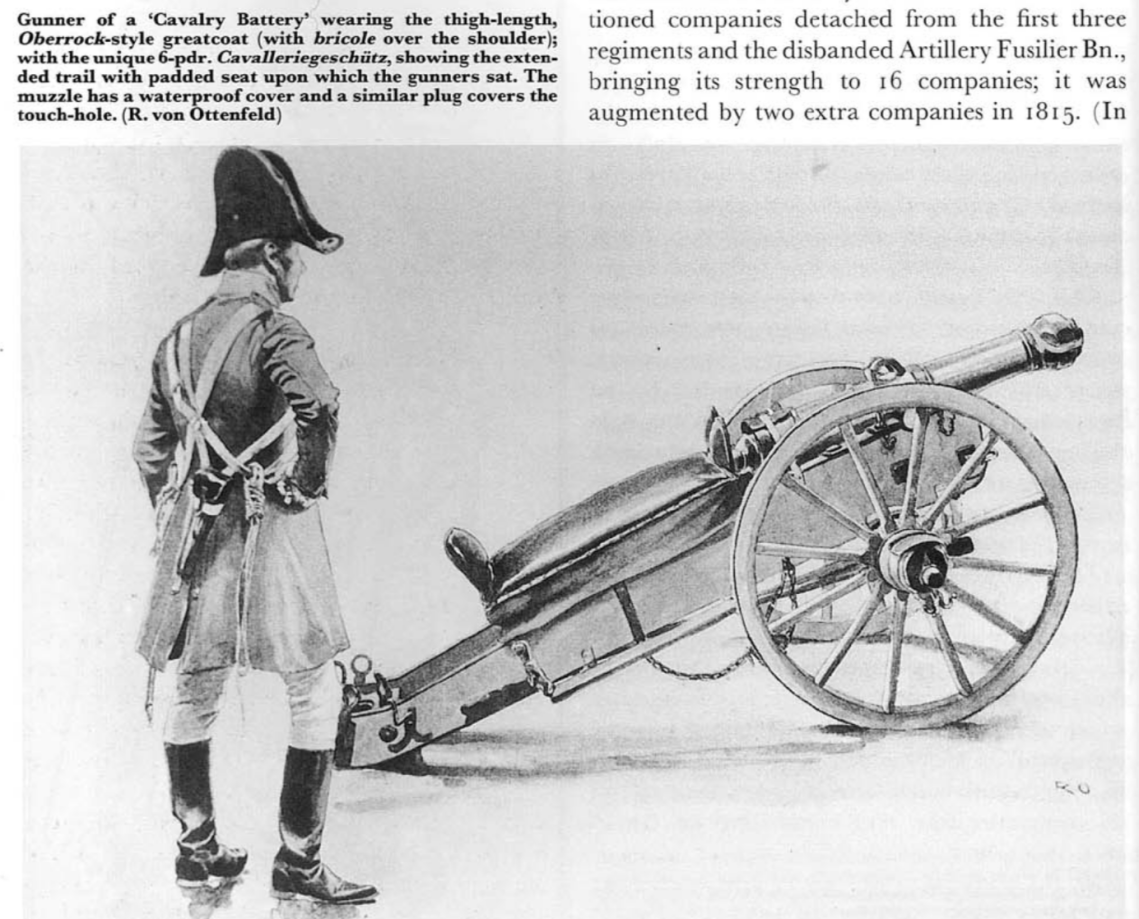

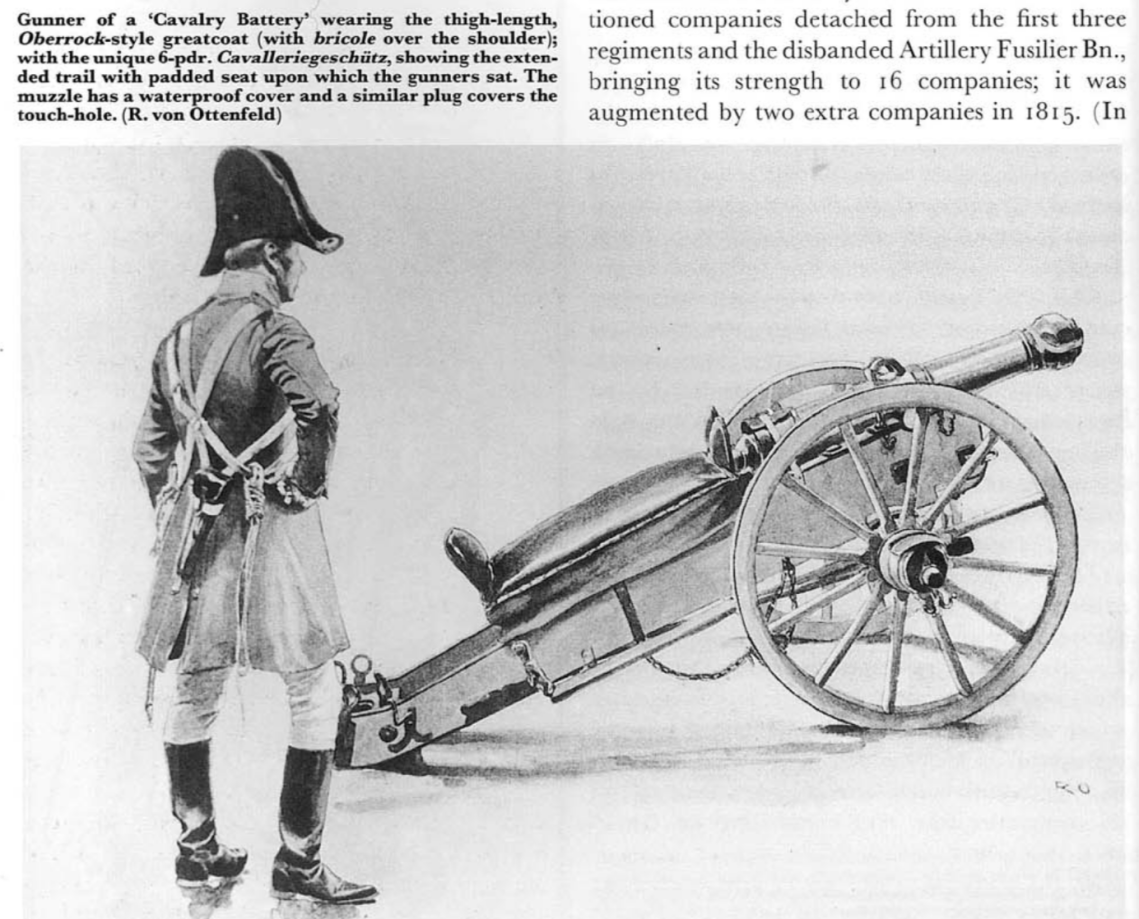

Gribeauval avait imaginé de faire manœuvrer, sur le champ de bataille, la pièce à la bricole et avec des leviers; 8 hommes suffisaient pour une pièce de 4 ou de 8, 11 à 15 hommes pour une pièce de 12. (Commandant Picard et lieutenant Jouan, loc. cit., p. 84 et 97).